张涵予也对许多观众不理解的口琴段落表达了自己的见解:“其实那个口琴声是战斗的号角”,杨刚听完马上点头赞同,深表感同身受。张涵予还说道:“这首《中国海军核潜艇》就是激励全艇指战员重拾信念和信心的战鼓!”这句话更是直击杨刚这位老艇长的共鸣,甚至当场比出了点赞的手势,为张涵予对于军事文化的深度理解表示强烈认同。

张涵予表示,口琴那段戏出现在封舱灭火的时刻,当封舱灭火的命令下达的时候,就代表艇上的同袍有可能会因此牺牲,在那个当下,他们需要的是赢的信念。“那时候需要的是海军的军魂,需要唤醒军人的信仰,有时候信仰真的能战胜一切,尤其在军队里!”曾担任多年艇长的杨刚至此忍不住大赞:“说得太好了!”

针对“声呐兵顶撞艇长”的争议,军事大V“叫我金主编”金昊回应:“海军水面舰艇和潜艇都属于高技术兵种,与陆军不同。在潜艇部队,如果艇长下达的命令不合理,技术人员有权提出异议,甚至以技术人员的判断为准。这体现了潜艇部队作战的专业性和特殊性。”

军事制片人王强进一步解释:“潜艇在水下航行,无法像在陆地上一样依靠眼睛辨别方向和目标,声呐就是潜艇的‘眼睛’。艇长在指挥作战时,很大程度上依赖声呐兵提供的信息。声呐兵就是艇长的眼睛,为艇长的决策提供关键依据。所以在潜艇部队中,声呐兵说出‘别催’这样的话是很正常的,这不是不尊重艇长,而是基于专业判断的正常沟通。这种‘技术民主’恰恰是潜艇部队的制胜密码。”

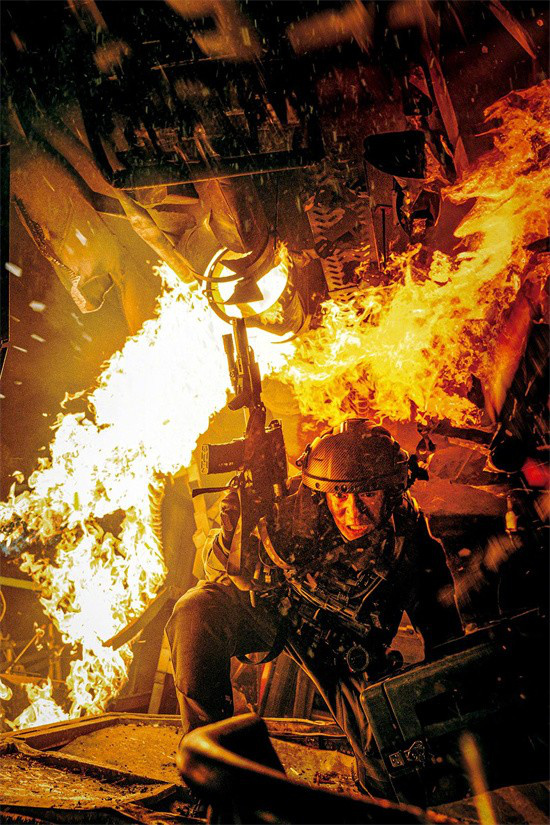

最新电影中的很多情节都源自潜艇官兵们的真实经历。杨刚提到,影片中副艇长周培林水下排故障的情节,改编自他担任副艇长时的真实经历。“当年在太平洋执行任务时,潜艇处于半潜状态,三分之二艇身浸入水中,外部环境极其危险。”陈志平随即补充道:“排故障时,不远处真有鲨鱼游弋。但任务当前,没人顾得上恐惧。”

而最新电影中机电长的原型,也是杨刚的一位战友,他的事迹令人动容,杨刚讲述道:“我这位战友叫做孟昭旭,他为了抢修设备,两次进入高辐射舱室,最终因伤病牺牲,后来国家授予他烈士称号。他的儿子深受父亲影响,后来也毅然加入了核潜艇部队,延续这份使命。”而陈志平的家族也是两代潜艇兵的代表,他本人从机电长成长为艇长,儿子如今仍在潜艇部队延续这份使命。

谈及潜艇部队的发展,杨刚感慨万千。他在核潜艇上工作三十多年,其中担任艇长八年,亲身经历了从一代艇到三代艇的巨大跨越。“但现在不一样了,国家经济发展了,部队建设越来越好。现在的潜艇,设施越来越好,装备可靠性和安全性也都大幅提高。”这一系列变化,背后是国家综合实力的提升,也是科研人员和海军潜艇部队共同努力的结果。